Angriff auf den blinden Fleck

Freiburg, 17.07.2018

Jahrelang fahndete die Polizei nach einer „unbekannten weiblichen Person“ (UWP), deren DNA-Spuren an mehreren Tatorten entdeckt worden waren – auch am Dienstauto der Polizistin Michèle Kiesewetter, die 2007 in Heilbronn erschossen wurde. Heute weiß man, dass das rechtsextreme Terrornetzwerk „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) für den Mord verantwortlich war. Doch die Ermittlerinnen und Ermittler vermuteten die Täterin aus der Minderheit der Sinti und Roma. Die Jagd auf das „Heilbronner Phantom“ war eröffnet. Die Polizei und die Medien hätten eine ganze Minderheit unter Generalverdacht gestellt, sagt Prof. Dr. Anna Lipphardt. Die Freiburger Kulturanthropologin erforscht den Fall und rekonstruiert die Ermittlungsabläufe. Im Gespräch mit Rimma Gerenstein erklärt Lipphardt, an welchen Stellen es im Ermittlungsverfahren zu Fehlern kam, wie die Medien an der Diskriminierung mitwirkten und wie sich institutioneller Rassismus bekämpfen lassen könnte.

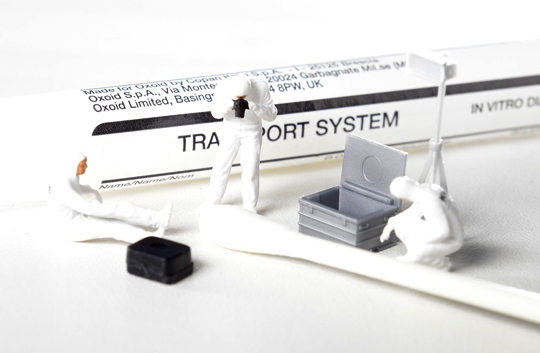

Im Fall des „Heilbronner Phantoms“ kam die erweiterte DNA-Analyse zum Einsatz. Da das Verfahren nach wie vor in Deutschland nicht erlaubt ist, holten sich die Ermittler Amtsbeihilfe aus Österreich.

Im Fall des „Heilbronner Phantoms“ kam die erweiterte DNA-Analyse zum Einsatz. Da das Verfahren nach wie vor in Deutschland nicht erlaubt ist, holten sich die Ermittler Amtsbeihilfe aus Österreich.

Foto: Gerhard Seybert/Fotolia

Frau Lipphardt, die Meinungen zum jüngst gesprochenen Urteil im NSU-Prozess gehen auseinander: Die einen freuen sich über das Prozessende, die anderen befürchten, dass damit ein Schlussstrich unter die Ermittlungen gezogen wird. Wie schätzen Sie das Urteil ein?

Anna Lipphardt: Ich habe widersprüchliche Empfindungen, wie viele Leute, die sich intensiv mit dem Prozess befasst haben. Einerseits bin ich darüber erleichtert, dass er nun endlich beendet ist und damit auch das Schmierentheater, das von der Verteidigung inszeniert wurde. Andererseits habe ich mir von Anfang an keine Illusionen gemacht, dass es eine weit reichende Aufklärung geben würde.

Warum?

Die Generalbundesanwaltschaft hat die Anklage sehr eng gefasst, und es wurde schnell klar, dass der Prozess zentrale Aspekte ausklammern würde – zum Beispiel die Frage, wie weit das NSU-Netzwerk reichte und welche Unterstützung es jeweils aus der lokalen rechten Szene gab. Es ging beim Prozess auch nicht darum, die Verantwortung staatlicher Behörden oder die direkte Involvierung einzelner Staatsvertreter wie im Fall des Verfassungsschützers Andreas Temme, der beim Mord an dem Kasseler Internetcafébesitzer Halit Yozgat am Tatort war, systematisch aufzuarbeiten. Außerdem war auch früh klar, dass das Gericht die Ermittlungen, die in weiten Teilen auf gruppenbezogenen Vorurteilen basierten, und den in Polizei und Justiz strukturell verankerten Rassismus nicht zum Thema machen würde. Dass sich das Gericht damit kritisch auseinandersetzt, hatten viele erwartet, auch wenn ein Strafprozess das natürlich nicht umfassend leisten kann.

Ein prominentes Beispiel ist der Fall des „Heilbronner Phantoms“. Woran machen Sie fest, dass sich die Ermittler dabei von Vorurteilen haben leiten lassen?

Dass es in diesem Fall diskriminierende Ansätze gab, hat schon der Untersuchungsausschuss des Bundestags herausgearbeitet. Meine Forschung stärkt diese Annahmen und deckt auf, dass sich die Diskriminierung quer durch alle beteiligten Instanzen zog – von den Ermittlern vor Ort über die Operative Fallanalyse bis hin zur Kommunikation mit der Forensik. Schauen wir uns doch mal an, wie die Polizei zu der Theorie kam, dass die Täterin eine Romni sein müsste: Auf dem Polizeiauto tauchte eine weibliche DNA-Spur auf, die in den vergangenen Jahren an unzähligen Tatorten in Deutschland und Österreich – übrigens auch hier in Freiburg – registriert worden war. In Heilbronn schlussfolgerte man daraus, dass es sich um eine höchst mobile und gefährliche Person handeln müsse. Die Heilbronner Ermittler holten sich Amtsbeihilfe aus Österreich und ließen dort die biogeografische Herkunft der mutmaßlichen Täterin untersuchen. Das ist ein genetisches, sehr komplexes und recht fehleranfälliges Verfahren, das weder damals in Deutschland erlaubt war noch heute zugelassen ist. Der Gutachter stellte fest, dass die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der Russischen Föderation oder aus den angrenzenden Gebieten stamme. Das verstanden die Ermittler in Heilbronn als: „Dann passt ja unsere These, dass es eine Frau aus einer Roma-Familie sein muss.“ Sie übersetzten also eine geografische Einschätzung in eine ethnische Kategorie. „Die heiße Spur führt ins Zigeunermilieu“: So zitierte die Zeitschrift „Stern“ dann den Ermittlungsleiter.

Die Medien haben die Diskriminierung also in die Öffentlichkeit getragen?

Die Polizei und die Medien haben das „Heilbronner Phantom“ gemeinsam erschaffen und seine Wirkmacht immer weiter gestärkt. Es war Teil der Strategie, dass die Ermittler eng mit der Presse zusammenarbeiteten und offenherzig mit den Journalistinnen und Journalisten sprachen. Ziel war, die Bevölkerung zu weiteren Zeugenaussagen zu motivieren. Einige Reporter begleiteten die Polizisten wochenlang bei der Arbeit, als wären sie Kriegsberichterstatter. Nachdem die „Wattestäbchen-Affäre“ aufgeflogen war, war es vielen Vertreterinnen und Vertretern der Presse natürlich peinlich, dass sie die These der Polizei ungeprüft wiedergegeben und zum Teil auch noch dramatisiert hatten. Alle Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, gaben zu, dass sie die Geschichte „unglaublich aufregend“ fanden. „Das war einfach eine sexy Story“, hat einer gesagt. Das Ergebnis war, dass eine ganze Minderheit unter Generalverdacht gestellt wurde.

Hätte sich der Verdacht erhärtet, dass der Täter aus dem Heilbronner Umfeld stammt, wären unter Umständen blonde Männer mit blauen Augen ins Visier der Polizei geraten. Anders ausgedrückt: Ist nicht jedes Profiling ein Stück weit diskriminierend?

Die entscheidende Frage ist, ab wann und warum die Polizei alle anderen Indizien – und es gab durchaus Hinweise auf die rechte Szene und die lokale Organisierte Kriminalität – zur Seite schob und nur noch eine einzige Spur verfolgte. Ich hatte Einsicht in die Ermittlungsakten. Es ist erschreckend, mit welchen diskriminierenden Kategorien gearbeitet wurde.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Der Aktenplan ist ein gutes Beispiel. Er führt alle Zeuginnen und Zeugen auf. Dort gibt es die Kategorien „Zeugen A bis M“ und „Zeugen N bis Z“. Und dann gibt es noch die Kategorie „Landfahrer“. Das ist die einzige Gruppe, für die eine eigene Kategorie eingerichtet wurde. Oder die Zeugenaussagen: Ein Angehöriger einer Roma-Familie zum Beispiel wurde in Belgrad verhört und an einen Lügendetektor angeschlossen. Das Ergebnis war negativ. Im Gutachten des Polizeipsychologen stand, der Verhörte sei eben „ein typischer Vertreter seiner Ethnie“, deswegen „sei die Lüge ein wesentlicher Bestandteil seiner Sozialisation“. Will heißen: Der Mann sei als Roma von Kindheit an das Lügen gewohnt, sodass er gelernt habe, wie man einen Lügendetektor austrickst.

„Wir sprechen hier nicht von zwei, drei Mitarbeitern, die zufälligerweise das polizei-interne Antidiskriminierungstraining verpasst haben“: Anna Lipphardt hebt den institutionell verankerten Rassismus hervor.

„Wir sprechen hier nicht von zwei, drei Mitarbeitern, die zufälligerweise das polizei-interne Antidiskriminierungstraining verpasst haben“: Anna Lipphardt hebt den institutionell verankerten Rassismus hervor.

Foto: Harald Neumann

Besteht nicht auch die Möglichkeit, dass es sich dabei um einzelne rassistische Polizisten handelte, die falsche Entscheidungen getroffen haben?

Wir sprechen hier nicht von zwei, drei Mitarbeitern, die zufälligerweise das polizei-interne Antidiskriminierungstraining verpasst haben. Der Fall verdeutlicht, wie weit gruppenbezogene Vorurteile und auch institutioneller Rassismus verbreitet sind. Die Operative Fallanalyse vom Landeskriminalamt in Stuttgart hat beispielsweise für das Täterprofil der UWP ein polizeiliches Schulungsmaterial mit einem Schaubild verwendet, das Begriffe wie „schmarotzen, Beute machen, vagabundieren, nomadisieren, Lebensunterhalt wird durch Verbrechen bestritten“ als Beschreibungen für den „typischen“ Lebensstil von Sinti und Roma aufführt. Das ist kein veraltetes Material aus den 1940er Jahren. Das Konzept des „Lebensstils“ stammt aus der Soziologie und ist in den 1990er Jahren entwickelt worden.

Sie haben in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder mit Ermittlern darüber gesprochen.

Ja, und es ist ihnen anscheinend oft nicht bewusst, wo Diskriminierung anfängt. Wenn ich den Heilbronner Fall und die dort sichtbaren diskriminierenden Ermittlungsansätze anspreche, empfinden die Ermittler das in aller Regel als Angriff auf die Institution Polizei und als enorme Kritik an ihrem persönlichen Berufsverständnis. Ein konstruktives Gespräch ist danach meist nicht mehr möglich. Auch die Beamtinnen und Beamten, die im Münchner Prozess zu den anderen Morden und Bombenanschlägen des NSU als Zeugen aussagten, haben deutlich gemacht, dass sie in ihrem Verhalten während der Ermittlungen keine Diskriminierung gegenüber den Angehörigen der Mordopfer und der deutsch-türkischen Community erkennen können und beim nächsten Mal genauso handeln würden.

Wie lässt sich institutioneller Rassismus bekämpfen?

Meiner Ansicht nach muss der Fall des „Heilbronner Phantoms“ in Baden-Württemberg sorgfältig aufgearbeitet werden. Das kann nur eine unabhängige Kommission leisten, zu der selbstverständlich auch Vertreter aus Polizei und Justiz gehören, aber eben auch Vertreter des Zentralrats der Sinti und Roma sowie kritische Kriminologen und Experten aus dem Bereich der Diskriminierungsforschung. Polizei und Justiz dürfen die Kritik, die im Rahmen des NSU-Prozesses sichtbar wurde, nicht weiter pauschal ablehnen, sondern sollten endlich konstruktiv damit umgehen. Wie alle staatlichen Institutionen sind ja auch sie dem Artikel 3 des Grundgesetzes verpflichtet: Sie müssen dafür sorgen, dass sie niemanden wegen ihrer oder seiner Herkunft, Religion oder politischen Anschauung benachteiligen. Darüber hinaus müssen Forschende, Journalisten und Juristen einen klar geregelten Zugang zu den Akten erhalten, um an der Aufklärung mitzuarbeiten. Bisher wird das sehr intransparent gehandhabt. Wenn die Akten nicht geöffnet werden, entsteht der Eindruck, dass der Staat und seine Einrichtungen etwas zu verbergen haben, und das Misstrauen der Bevölkerung wird weiter wachsen. Das kann weder im Interesse der Bundesrepublik Deutschland noch ihrer Polizei- und Justizbehörden sein.

Beitrag von Anna Lipphardt zum Thema „Heilbronner Phantom“

Freiburger Initiative gegen die erweiterte DNA-Analyse