Neue Impfstoffe in drei Tagen

Freiburg, 03.01.2019

BioCopy stellt Biomolekülkopierer her. Wie einst Papierkopierer die Büros revolutionierten, so will das Start-up aus der Universität Freiburg die Biolabore mit seiner Erfindung erobern. Die hat das Zeug, die Herstellung von Impfstoffen, medizinischen Tests und pharmazeutischen Wirkstoffen zu beschleunigen – oder die Entwicklung von neuartigen Bakterien, die beispielsweise Kunststoff aus Gülle erzeugen können, zu ermöglichen.

Im Labor funktioniert die Herstellung von Impfstoffen, doch bevor die Mittel zum Markt zugelassen werden, müssen sie aufwendige Testverfahren durchlaufen. Foto: kerkezz/Fotolia

Textblatt rein, Duplikat raus? Ganz so flink wie Papierkopierer arbeitet der Biomolekülkopierer der BioCopy GmbH nicht. Die Erfindung des Freiburger Start-ups könnte aber ähnlich große Erfolge feiern. „Damit ist es grundsätzlich möglich, neue Impfstoffe in zwei bis drei Tagen herzustellen“, sagt Geschäftsführer Dr. Günter Roth. Auf üblichem Weg dauert das mindestens mehrere Monate. Seinen Ursprung hat der Biomolekülkopierer am Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Universität Freiburg. Er könnte noch weitere Felder der medizinischen und biologischen Forschung revolutionieren. Roth hofft, dass seine Neuentwicklung für Biolabore einmal ähnlich unverzichtbar wird wie Papierkopierer im Büroalltag. Das US-Unternehmen Xerox, das die ersten Papierkopierer baute, dient ihm als Vorbild für einen weiteren Wunsch – seinen größten.

Preise im Dutzend, Millionen an Drittmitteln

„Ich würde gerne einen Forschungscampus aufbauen, ähnlich wie Xerox in Palo Alto“, träumt Roth. Auf dem Campus in Kalifornien entstanden die ersten Minicomputer mit grafischer Nutzeroberfläche und handgeschnitzten Mäusen aus Holz. Bill Gates und Steve Jobs holten sich hier Anregungen für ihre späteren Welterfolge mit Microsoft und Apple. Ein ambitionierter Traum – doch die Innovation von BioCopy hat mehr als ein Dutzend Preise abgeräumt. „Wir haben insgesamt schon gut 3,5 Millionen Euro an Drittmitteln eingeworben.“ Im Biomolekülkopierer stecke enormes Potenzial. Er könnte die Entwicklung von Impfstoffen und pharmazeutischen Wirkstoffen erheblich beschleunigen, ebenso wie jene von Tests zur Optimierung von Gentherapien und für die medizinische Diagnostik, von Organismen mit besonderen Fähigkeiten wie etwa zur Krebsbekämpfung oder zur Erzeugung von Kunststoffen aus Gülle und vieles mehr.

Der Biomolekülkopierer hat das Format gläserner Objektträger für klassische Lichtmikroskope. Die Grundlage bildet allerdings ein Blech, auf der sich eine strukturierte Gummischicht befindet. Sie hat auf ihrer Oberfläche bis zu 100.000 winzige Vertiefungen, die Kavitäten. Durch die Mikrolupe zeigt sich ein Wabenmuster – und dass selbst Staubkörner im Vergleich zu den Kavitäten monströs erscheinen. Aber DNA passt hinein. „Die brauchen wir, um etwa Impfstoffe gegen Viren zu bekommen, für die es keine gibt“, sagt Roth. Die Sequenz des Virenerbguts muss nicht bekannt sein. Vereinfacht erklärt, zerschneiden Roth und sein Team die Viren-DNA und verteilen die Stücke so auf dem Gummichip, dass jede Kavität nur je ein DNA-Stück enthält. Roth spricht von DNA-Pixeln auf einem DNA-Microarray. Im nächsten Schritt stellt er damit Proteine her. Nun hat er einen Chip, auf dessen Oberfläche sich alle Proteine des entsprechenden Virus befinden – je ein Proteinstück pro Kavität.

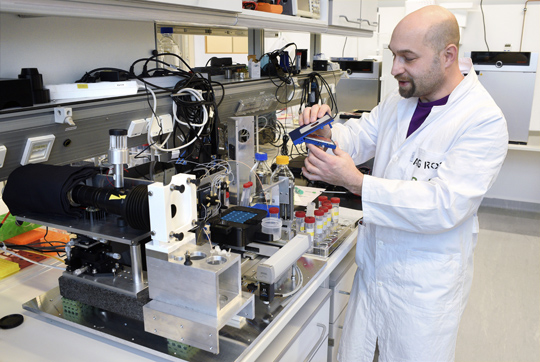

Der Biomolekülkopierer hat Günter Roth und seinem Unternehmen bisher mehr als ein Dutzend Preise eingebracht. Foto: Thomas Kunz

Mit Blut von Überlebenden zum Impfstoff

„Jetzt benötigen wir noch das Blut eines Überlebenden“, sagt Roth. Zur Abwehr muss dessen Immunsystem besondere Antikörper hergestellt haben. Sie erkennen und binden ausschließlich an bestimmte Proteine des Erregers, im folgenden Beispiel X und Y genannt. Wenn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Blut des Überlebenden auf ihren Chip mit den Virenproteinen geben, findet dort eine Reaktion statt: Antikörper binden an X und Y, aber nur in den Kavitäten, in denen diese Proteine vorhanden sind. „Wir können messen, wo eine Bindung stattfindet und wie stark sie ist“, sagt Roth. So könnte etwa die Bindung an X in Kavität A-15 schwach, die an Y in D-23 stark sein. Dann greift Roth auf den Chip mit der Virus-DNA zurück, löst aus Kavität D-23 die DNA heraus und sequenziert sie, bestimmt also die Abfolge ihrer Bausteine. „Schon am nächsten Morgen wissen wir, was für ein Protein Y ist“, sagt der Forscher. Mit dem D-23-DNA-Stück kann er dieses Protein auch herstellen.

Somit hat Roth einen Impfstoff in der Hand: Erhalten Menschen Spritzen mit dem Y-Protein, erzeugt ihr Immunsystem Antikörper dagegen und kann das Virus abwehren. Soweit die Theorie. „Ich würde den Impfstoff vielleicht mir und anderen Labormitgliedern spritzen, wenn es sich um ein gefährliches Killer-Virus handelt“, überlegt Roth laut. Die Risiken sollten überschaubar sein: Aus einem oder zwei künstlich hergestellten Proteinen kann sich unmöglich wieder ein aktives Virus aufbauen. Vor einem breiten Einsatz müsste der Impfstoff aber erst vorgeschriebene Testreihen durchlaufen. Einen neuen, wirksamen und verträglichen Impfstoff an den Start zu bringen ist eines der nächsten Ziele von Roth. Aber man könnte ja so unheimlich viel mit dem Biomolekülkopierer machen.

Glasplättchen dienen als „Kopierpapier“

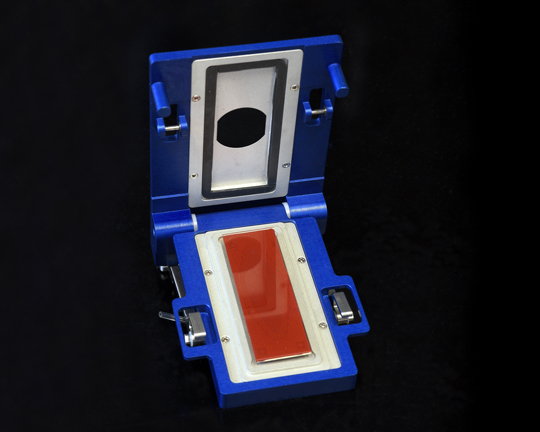

Warum heißt der eigentlich „Kopierer“? „Ausgehend von der DNA können wir beliebig viele Kopien in Form von DNA, RNA und Proteinen herstellen“, sagt Roth. Vereinfacht erklärt: Der Kopierer presst ein Glasplättchen auf einen DNA-Gummichip. „Das Glas ist unser Kopierpapier.“ An dem Glasplättchen bleibt nämlich DNA kleben, sodass sich auf ihm nun Tests machen lassen. Die Kopiervorlage, den DNA-Gummichip, kann Roth beliebig oft verwenden. Er vermehrt erneut die DNA auf dem Chip, überträgt sie auf ein neues Glas und so weiter. Für Duplikate von Proteinen und RNA muss BioCopy nur eine andere Biochemie in die Kavitäten einfüllen. Am Anfang steht aber jedes Mal die DNA.

Kopieren leicht gemacht: Das Gerät presst ein Glasplättchen – sozusagen das Kopierpapier – auf einen DNA-Gummichip – die Kopiervorlage. An dem Glasplättchen bleibt DNA kleben, sodass sich auf ihm nun Tests machen lassen. Foto: Thomas Kunz

„An der Idee ist eine Stiftung von Bosch schuld“, erzählt Roth. Sie vergibt Stipendien für gewagte Forschungsvorhaben, die bei Erfolg aber eine hohe Durchschlagkraft versprechen. So kam Roth am IMTEK an das Geld für seinen ersten Doktoranden, der den DNA-Kopierer entwickelte. Weitere Gelder erhielt Roth mit dem Gewinn eines Ideenwettbewerbs des Landes Baden-Württemberg, aus einigen EU-Projekten und 2016 noch 1,65 Millionen Euro über eine VIP+ Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. „Da geht es darum, coole Erfindungen in industrielle Anwendungen umzusetzen.“ Dieses Programm läuft noch bis Herbst 2019. Das Ergebnis, ein spezieller Kopierer für die Analytik, befindet sich in der Prototypphase. Dagegen ist das „Kopierpapier“ HaloBind für Proteine schon im Handel – und dem Start-up zufolge länger haltbar, schneller sowie einfacher zu handhaben als das des aktuellen Marktführers.

Eingeschworene Gemeinschaft

Die Freiburger BioCopy GmbH existiert seit 2016. Im September 2018 ist dann die BioCopy Holding AG mit Sitz im schweizerischen Aardorf gegründet worden. „Der Erstinvestor kommt aus der Schweiz“, begründet Roth. Einer der vier BioCopy-Gründer ist Niko Bausch. Er kümmert sich um die Finanzen und hat vorher beim Gründerbüro der Universität Freiburg gearbeitet. „Das Gründerbüro und die Patentstelle haben uns extrem gut unterstützt“, lobt Roth. Sieben Patente schützen den Biomolekülkopierer weltweit vor illegalen Kopierern. Die anderen drei Gründer gehören zum BioCopy-Forschungsteam: Neben Roth sind das Dr. Jürgen Burger und die Doktorandin Christin Rath. Beide arbeiten seit 2011 in der Gruppe von Roth. Der 42-Jährige freut sich über den wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg von BioCopy. Mindestens ebenso begeistert ihn, wie eng seine Crew zusammenhält: „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft – fast wie ein Familienbetrieb.“

Jürgen Schickinger