Der sprechende Atem

Freiburg, 24.01.2020

Die Luft, die Menschen mit Asthma, Diabetes und einigen anderen Erkrankungen ausatmen, enthält bestimmte Moleküle in verräterischen Mengen. Diesen Gehalt kann der Mikrosystemtechniker Dr. Can Dincer von der Universität Freiburg mit einfachen, kostengünstigen und neuartigen papierbasierten Sensoren messen: Die elektrochemischen Sensoren brauchen keine Flüssigkeit, wie sonst notwendig. Weil sich das Prinzip auf viele Anwendungen ausweiten lässt, denkt Dincer über ein Start-up für seine Puste-Sensoren nach.

Leicht, kostengünstig, klein: Der papierbasierte Sensor (grün) passt in gängige Atemmasken. Foto: Patrick Seeger

Ein Hauch kann viel verraten. Menschen mit Entzündungen in den Atemwegen atmen vermehrt Wasserstoffperoxid aus. „Den erhöhten H2O2-Gehalt im Atemgas können wir mit einer einfachen, kostengünstigen Methode messen“, sagt Can Dincer. Der promovierte Ingenieur und Nachwuchsgruppenleiter vom Freiburger Zentrum für interaktive Werkstoffe und bioinspirierte Technologien (FIT) und vom Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) der Albert-Ludwigs-Universität hat dafür zusammen mit seinem Team einen papierbasierten, elektrochemischen Sensor entwickelt. „Der ist absolut neuartig: Vergleichbare Systeme benötigen eine Flüssigkeit“, sagt Dincer, „Unser Papier ist nur feucht – es funktioniert quasi als feste Flüssigkeit.“ Er denkt darüber nach, ein Start-up zu gründen, denn das Prinzip lässt sich auf viele Anwendungen ausweiten.

Überwachen, wie Erkrankungen verlaufen

„Diabetikerinnen und Diabetiker atmen vermehrt Glukose aus“, nennt Dincer ein potenzielles Einsatzgebiet, hebt aber sofort hervor: „Wir stehen ganz am Anfang.“ Auch der H2O2-Sensor ist für Messungen an Menschen noch nicht empfindlich genug. Bisher liefen nur Tests am Atemsimulator, einer Maschine, die menschengleich schnauft. Der Papier-Sensor erkennt, wenn sie vermehrt H2O2 ausstößt. Das tun auch Menschen, die beispielsweise an Lungenentzündung, Asthma oder Lungenkrebs erkrankt sind. Die Ursache enthüllt der Sensor nicht. Er erfasst Veränderungen im H2O2-Gehalt, wenn regelmäßig Messungen stattfinden, also Anstiege und Abnahmen. So können Ärztinnen und Ärzte oder vielleicht die Patientinnen und Patienten bald selbst überwachen, wie Erkrankungen verlaufen oder ob eine Therapie anschlägt.

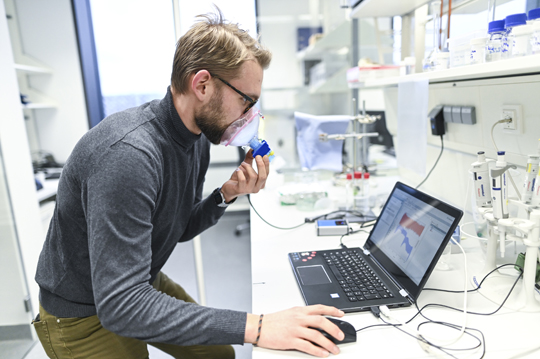

Noch ist der Sensor für Messungen an Menschen noch nicht empfindlich genug – doch schon bald sollen Ärzte und vielleicht auch Patienten mit seiner Hilfe überwachen können, wie eine Erkrankung verläuft. Foto: Patrick Seeger

Noch ist der Sensor für Messungen an Menschen noch nicht empfindlich genug – doch schon bald sollen Ärzte und vielleicht auch Patienten mit seiner Hilfe überwachen können, wie eine Erkrankung verläuft. Foto: Patrick Seeger

Die Papier-Sensor ist leicht, kostengünstig und wenige Quadratzentimeter klein. Er passt in gängige Atemmasken. Als Basis dient eine Zellulose-Membran, auf der sich Leiterbahnen abzeichnen – ähnlich wie auf elektronischen Chips. Das Herz des Systems bilden zwei geometrisch identische Elektroden. Eine ermittelt das Hintergrundrauschen im Atemgas, also alles, was störende Signale auslöst. Die andere Elektrode spricht wegen einer speziellen Sensibilisierung zudem auf H2O2 an. Ihr Messwert abzüglich des Hintergrunds ergibt das Messergebnis, den H2O2-Gehalt. „Normalerweise messen Elektroden in einer leitfähigen Flüssigkeit“, sagt Dincer, „Aber unsere Elektroden messen auf einer Papiermembran, die nur so feucht ist wie die Luft in der Umgebung.“ Doch Atemluft hat 100 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Aus ihr holt sich die mit Salzen vorbehandelte Papiermembran bei Beatmung das nötige Wasser. „Nach ein paar Minuten ist sie so feucht, dass wir anfangen können, zu messen“, sagt der Mikrosystemtechniker. Das sei einer der Clous – salzbehandeltes Papier als trockener Ionenträger beziehungsweise feste Flüssigkeit: „Auf dieses Sensorprinzip haben wir ein Patent angemeldet.“

In Serie produzierbar

Es bietet, so Dincer, viele Vorteile gegenüber vergleichbaren Membranen und elektronischen Messgeräten: Die arbeiten entweder mit teuren, problematisch zu entsorgenden Materialien oder sind groß und schwer. „Zudem lässt sich unser System problemlos in Serie produzieren“, ergänzt er. „Wir drucken die Elektroden und Leiterbahnen einfach auf das Papier.“ Grundsätzlich kann seine Membran auch Biomoleküle tragen – Nukleinsäuren, Antikörper oder Enzyme. Wenn etwa das Enzym Glukose-Oxidase auf Glukose trifft, entsteht ebenfalls H2O2: Schon hätte Dincer einen unblutigen, also nicht-invasiven Blutzuckertest, weil der Glukosegehalt im Blut mit dem im Atemgas korreliert. „Eigentlich kann man mit dem System fast alles messen“, sinniert er und blickt weit in die Zukunft: „Mein Traum wäre es, dass Menschen etwas nutzen, das ihnen hilft und ich zumindest mit entwickelt habe.“

Can Dincer hat Ende 2019 den Adolf-Martens-Preis erhalten. Foto: Patrick Seeger

Can Dincer hat Ende 2019 den Adolf-Martens-Preis erhalten. Foto: Patrick Seeger

Damit, dass der Sensor der erste Schritt dahin sein könnte, hatte Dincer nicht gerechnet. Nach dem Mikrosystemtechnikstudium und seiner preisgekrönten Doktorarbeit am IMTEK forschte er in Freiburg und parallel als Gastwissenschaftler am Imperial College in London. Dort kam er zu den papierbasierten Sensoren für elektrochemische Anwendungen: „Diese Expertise wollte ich nach Freiburg bringen.“ Prof. Dr. Gerald Urban, ein Sensorenspezialist vom IMTEK, und Dincer schrieben eine Masterarbeit aus. Studentin Daniela Maier machte sich zusammen mit dem Chemiker Elmar Laubender erfolgreich an das Thema. Die Atemgas-Anwendung ergab sich dann zufällig durch ein Projekt mit Prof. Dr. Stefan Schumann, dem Leiter der Arbeitsgruppe Klinische Atemphysiologie am Universitätsklinikum Freiburg: „Er hat uns auch einen Messplatz mit Atemsimulator, Beatmungsmasken und -geräten zur Verfügung gestellt.“

Fan von Kooperationen

„Alles wurde zu einer runden Geschichte“, erzählt Dincer. Mittlerweile ist er außerdem Associate Editor bei der Fachzeitschrift „Biosensors and Bioelectronics“ und erhielt Ende 2019 den Adolf-Martens-Preis. „Das ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für Materialwissenschaftlerinnen und Materialwissenschaftler“, freut sich der Forscher, der sich als „Fan von Kooperationen“ bezeichnet. „Da ist Freiburg einzigartig“, lobt Can Dincer die Infrastruktur der Forschungsinstitute sowie die Einstellung seiner Kolleginnen und Kollegen: „Ich habe hier noch nie eine Absage auf eine Kooperationsanfrage erhalten.“

Jürgen Schickinger